Para os filósofos platônicos dos séc. I-II d.C., a vida filosófica, que envolvia a busca pela moderação das paixões, a virtude e a contemplação, tinha como finalidade a visão do divino. Não mais bastava, como para os estoicos e epicuristas, viver segundo a natureza (sequere naturam): era necessário transcendê-la.

Um dos textos que nos permitem entrever esse espírito é o Diálogo contra Trifão, escrito no século II d.C. por S. Justino, o primeiro filósofo cristão.

No início do texto, em uma conversa fictícia com o judeu Trifão, utilizando um lugar-comum da biografia de filósofos na Antiguidade, Justino conta como, após frequentar diversas escolas filosóficas, converteu-se ao cristianismo.

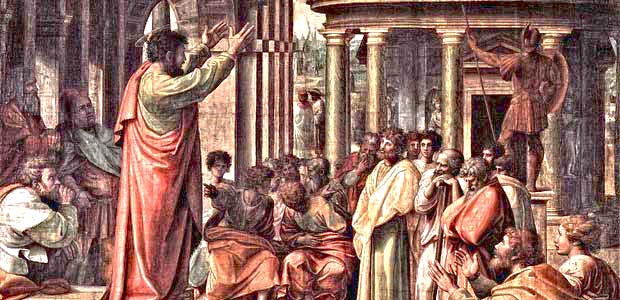

O diálogo começa com o encontro de Justino e Trifão, que o saúda e passa a conversar com ele:

Andando de manhã nos pátios do ginásio, encontrei um certo homem, que estava junto a outros. “Saudações, filósofo”, ele disse. Ao mesmo tempo em que falava assim, virou-se e começou a andar ao meu lado. Seus amigos também se viraram com ele. Eu então o interpelei assim: “o que passa?”. E ele: “foi-me ensinado em Argos, pelo socrático Corinto, que não se deve desprezar nem deixar de lado aqueles que se vestem como você, mas, de todos os modos, deve-se demonstrar-lhes estima e se associar com eles. Pois, talvez, com efeito, algum proveito venha desse convívio, para ele mesmo ou para mim”.

Justino, já convertido ao cristianismo no início do diálogo, é reconhecido por Trifão como filósofo por causa de sua roupa e louvado pelo benefício que a filosofia traz. Após se apresentar a Justino, Trifão diz ser um hebreu foragido da guerra encabeçada por Bar Kochba contra os romanos nos anos 132-135 e lhe pergunta sobre sua concepção de Deus e sua filosofia.

Justino então conta sua história:

Eu mesmo, no início, desejando juntar-me a um filósofo, confiei-me a um estoico. E, tendo frequentado-o por tempo suficiente, já que ele nada mais me ensinava sobre Deus, pois não sabia nada sobre isso e dizia que esse aprendizado não era necessário, me separei dele e me dirigi a um outro, chamado de peripatético, que parecia ser perspicaz. Ele me acolheu bem nos primeiros dias, mas logo pensou em fixar os honorários, a fim de que a nossa convivência não lhe fosse sem proveito. E eu o deixei por esse motivo, pois ele absolutamente não parecia um filósofo.

Justino emprega aqui um outro tópos de sua época: a crítica às escolas filosóficas a partir de apresentações caricaturais delas. Os estoicos, assim, são criticados pela falta de profundidade metafísica. Os aristotélicos, acusados de cobrar pelas lições, nem sequer são considerados filósofos. Ele também fala sobre como os pitagóricos o desapontaram exigindo o estudo da música, astronomia e geometria, e, por fim, relata seu encontro com os platônicos:

Sem saber ao certo o que fazer, pareceu-me que devia me encontrar com os platônicos, pois também eles tinham muita fama. E, recentemente, chegara à nossa cidade um homem sagaz, proeminente entre os platônicos; passava muitíssimo tempo com ele e me adiantava cada vez mais na medida em me dedicava a cada dia. Eu me exaltava principalmente com a intelecção dos incorpóreos. A contemplação das formas dava asas à minha inteligência. Em pouco tempo pensava que me tornaria sábio e, por causa de minha estupidez, esperava subitamente ver Deus. Pois esta é a meta da filosofia de Platão.

Nessa passagem, Justino nos revela o método que seguiu em seu estudo do platonismo: uma longa frequentação de seu mestre, pela qual ele progredia cada vez mais, na medida em que se dedicava à filosofia. Não se tratava apenas de conversas sobre a filosofia, mas do convívio com um filósofo (uma synousía, termo central para esta passagem), no qual não apenas a doutrina, mas o modo de vida era assimilado. Nesse convívio, o que mais se destacava era a intelecção do incorpóreo e a contemplação das formas inteligíveis.

De fato, a recuperação da teoria das formas é um dos pontos fundamentais do platonismo do período imperial.

Não estamos falando aqui apenas de lógos, mas de nóesis e theoría, ou seja, de intelecção – que no vocabulário platônico, a partir da República 511d, indica um conhecimento superior e mais seguro que o pensamento discursivo (a diánoia) – e de contemplação.

O que está em jogo é um uso mais profundo das faculdades cognitivas, que não é ainda, como em Plotino, de natureza supradiscursiva, mas também não é uma mera prática discursiva e argumentativa. Trata-se, na verdade, de uma certa visão intelectual, o que o próprio termo theoría, derivado do verbo theáomai, que pode ser traduzido como ver, indica.

Justino também fala da esperança de uma percepção súbita de Deus, que seria, surpreendentemente, a meta da filosofia de Platão.

Mas no que consistiria essa visão? É o que ele esclarece posteriormente, no relato do diálogo com o ancião que o converteu ao cristianismo: “ não é aos olhos, eu disse, que a divindade é visível, pai, como os outros seres vivos. Ela é apenas apreensível à inteligência, como diz Platão, e eu acredito nele”. E ainda:

Platão afirma que assim é o olho do intelecto e que ele nos foi dado para ver, na medida do possível, por meio dele, sem mistura, aquele próprio ser que é causa de tudo o que é inteligível e que é sem cor, sem forma, sem tamanho, sem nada daquilo que o olho vê, mas que é o próprio ser. Platão diz que é o ser sobre toda essência, nem dizível nem proclamável, o único que é belo e bom e que aparece imediatamente às almas bem constituídas pelo parentesco e o desejo de ver.

De acordo com Justino, para o platonismo, Deus é causa de tudo o que é inteligível e superior a todo o sensível. Não é dizível nem proclamável, mas pode ser contemplado com o olho do intelecto por causa de um certo parentesco com ele.

Tal concepção é construída a partir de textos platônicos, ainda que siga para além deles. Quando Justino fala que “minha estupidez fazia-me esperar subitamente ver Deus”, usa a expressão “subitamente ver”(autíka katópsesthai) que ecoa o Banquete 210e: “aquele, pois, que até esse ponto tiver sido orientado para as coisas do amor, contemplando seguida e corretamente o que é belo, já chegando ao ápice dos graus do amor, imediatamente verá (eksaíphnes katópsetai) algo de maravilhosamente belo em sua natureza”.

Por isso, dada a semelhança entre as passagens, podemos especular de onde vem a noção de que a contemplação de Deus é “a meta da filosofia de Platão”: trata-se de uma leitura medioplatônica do Banquete.

No entanto, declara Justino mais adiante, nem todo homem é capaz de contemplar Deus, “mas aquele que vive de um modo justo, tendo se purificado com a justiça e todas as outras virtudes”.

A contemplação está estreitamente ligada à purificação e às virtudes, não podendo ser alcançada se não é precedida por elas. Esse é um ponto digno de nota: de acordo com Justino, não é possível, no platonismo, avançar na contemplação filosófica se não se avança antes na virtude. A capacidade humana de conhecer está, assim, associada ao bom estado da alma.

Podemos ser tentados a encarar o testemunho de Justino com ceticismo. Afinal, trata-se de um texto apologético, no qual interessava mostrar as semelhanças do cristianismo com a filosofia e, mais ainda, em declará-lo a verdadeira filosofia, única capaz de alcançar aquilo que o platonismo apenas prometia.

Pensaríamos, assim, que as ideias de ascensão da alma, purificação pela virtude e contemplação de Deus seriam projeções cristãs na filosofia platônica, que teria, na verdade, outros aspectos centrais, e que a apropriação de Platão para expressar essas opções seria um fenômeno isolado.

Encontramos, no entanto, essa tendência também em outros autores. Plutarco, por exemplo, em Sobre os Mistérios de Ísis e Osíris (382d), compara o ápice da filosofia com a epoptéia, o grau iniciático mais elevado dos mistérios de Elêusis, tal como fazia Platão no Banquete, dando a entender que também interpretava o caminho platônico como uma via para a contemplação do princípio supremo:

A intelecção do que é inteligível, puro e simples, como um raio que ilumina a alma, causa, em uma única vez, o contato e o olhar com cuidado. Por isso, Platão e Aristóteles chamam essa parte da filosofia de epóptica, na medida em que, através da razão, deixando de lado aquilo que é conjecturado e misturado e de todo o tipo, lança-se em direção àquele que é primeiro, simples e imaterial. E, verdadeiramente tocando a pura verdade sobre ele, consideram ter alcançado a meta da filosofia como em uma iniciação.

Plutarco e autores platônicos posteriores a ele usam cada vez menos a divisão da filosofia em lógica, física e ética, formulada na Academia antiga e consagrada pelos estoicos. Em seu lugar, passam conceber o caminho filosófico como progressivo, dividindo-o em ética, física e epóptica.

Nesse caminho, a ética seria, grosso modo, uma fase dedicada à purificação, a física, à contemplação da natureza e a epóptica, à contemplação do inteligível e do princípio supremo, que seria a meta da filosofia.

Testemunhos como o de Plutarco e Justino, mas também de Apuleio, Alcínoo e outros, indicam que a filosofia, no platonismo do período imperial, passa a ser entendida como um modo de vida estruturado como uma anagogé, uma ascensão, que não é feita com o corpo, mas com os olhos do espírito.